脱炭素社会の実現に向けて、国に先駆けた自治体独自の取り組みが増えている。

立ち遅れが指摘される国とは対照的に、欧米並みを目指す積極姿勢が目立つ。

その中でも、鳥取県の先進的な取り組みが注目を集めている。

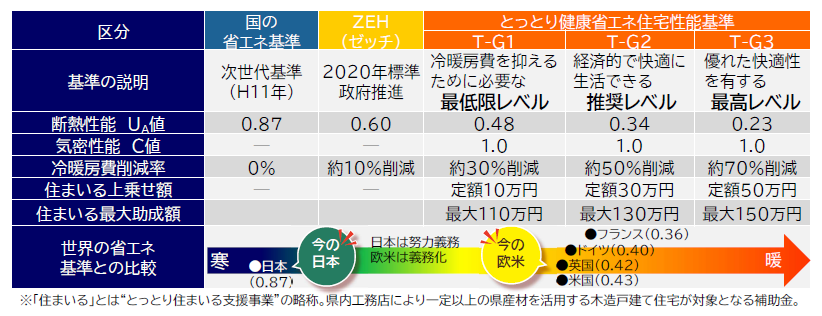

■欧米並みの独自基準「とっとり健康省エネ住宅『NE-ST』」

鳥取県が展開する「とっとり健康省エネ住宅『NE-ST』」(以下「NE-ST」)は、省エネ基準の先進地である欧米並みの基準を設けている。

省エネ基準はT-G1、T-G2、T-G3の3段階。

各段階のUA値(断熱性能を示す数値で、数字が小さくなるほど性能が高い)を見れば、その先進性は一目瞭然だ。

冷暖房費を抑えるために必要な「最低限レベル」とされるT-G1では0.48。

国がこの6月に建築物省エネ法を改正し、2025年度から適合義務化される断熱等級4(UA値0.87)をはるかに上回り、欧米諸国の基準(同0.43~0.36)に近い。

「推奨レベル」のT-G2は0.34で欧米の基準を上回り、「最高レベル」のT-G3に至っては0.23と、HEAT20で最高ランクのG3と同水準だ。

また、普及促進のため最大150万円の補助制度も設けた。

■年頭記者会見で知事自ら号砲

鳥取県が独自の省エネ住宅政策を表明したのは、2020年1月6日に行われた平井伸治知事の年頭記者会見だった。

※鳥取県公式Webサイト内「知事記者会見動画」より

平井知事は、「省エネ住宅の新しい基準を県独自につくることにしたい」と語り、「国の基準は実は国際基準より緩やか。県独自に少し厳しめの背伸びした基準を考える」と踏み込んだ。

■省エネ向上で住まい手の健康確保を

今年2月にオンライン開催された「グリーン建築フォーラム」の第35回セミナーでの鳥取県による資料では、独自基準の策定理由として以下の五つを挙げている。

1. 住宅の省エネ(断熱)性能は住まい手の健康に大きく影響

2. 国の省エネ基準では経済的にトイレや浴室まで家全体を暖めることは難しい

3. 国の基準を上回る公的な基準がなく、施主が高い性能を選択できない

4. 既存住宅の省エネ改修は新築に比べて大きなコストがかかる

5. 健康寿命の延伸による社会保障費の削減が期待される

注目すべきは、単に省エネだけを目指すのではなく、住まい手の健康をいかに確保するかという視点が打ち出されていることだ。

欧米並みの独自基準策定の根底には、こうした「住まい手の健康」への問題意識があった。

■表れた成果

「NE-ST」は、「県の技術研修を受講し、登録された事業者が設計・施工を行うこと」を認定要件としており、施工の登録事業者は県内の住宅供給事業者の約7割に当たる140社にのぼるという。

背景にあるのは、技術研修の開催など事業者のレベルアップを図る取り組みだ。

研修後には考査が実施され、合格者が所属する事業者が登録される。

省エネ計算研修には事業者だけでなく県職員も参加し、審査する側の習熟も図られている。

一方で、ユーザー側に理解を深めてもらうため、「啓蒙活動」にも取り組んでいる。

事業者が高断熱・高気密住宅のメリットをわかりやすく伝えるための「伝え方研修」、消費者向けの現場見学会などだ。

実際、2021年度の新築戸建て住宅における「NE-ST」の割合は23%で、前年度比9ポイント増加した。

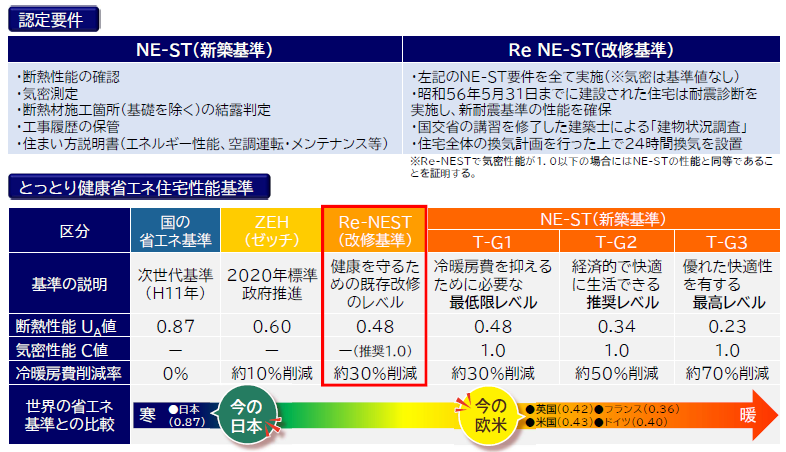

■リフォーム、賃貸にも独自基準

県内の既存住宅の9割以上が国の省エネ基準を下回っている現状を踏まえ、独自の改修基準「Re NE-ST」(UA値0.48)を策定し、省エネ性能向上のリフォーム促進も図っている。

賃貸住宅の高断熱化を進めるため、「NE-ST」の基準を満たす賃貸集合住宅の新築や改修への補助制度も設けた。

新築住宅はもちろんリフォームや賃貸住宅までカバーした「NE-ST」は、そのスローガンである「すべての人に暖かい住まいを」という理念を現実のものにする取り組みと言えるのではないだろうか。

■自治体独自の取り組み次々と

こうした取り組みは他の自治体にも広がっている。

例えば、山形県の「やまがた健康住宅基準」や長野県の「信州健康ゼロエネ住宅」は、鳥取と同様、欧米並みの基準を設け、認証された住宅への補助制度もある。

東京都も独自の基準を満たした「東京ゼロエミ住宅」に補助金を出し、省エネ住宅の普及を図っている。

■地方発の先駆けを日本の取り組み加速の推進力に

省エネ住宅を巡る自治体独自の取り組みは、待ったなしの脱炭素社会の実現、少子高齢化による社会保障費の増大など、厳しさを増す地域課題を解決し、より良い未来を築く意欲の表れにも見える。

地方発のうねりを推進力に、日本全体の取り組みが加速することを期待したい。

※記事中の図表は令和4年2月16日「グリーン建築フォーラム」資料より

住まいと健康

住まいと健康 住まいと健康

住まいと健康 住まいと健康

住まいと健康